ЗАПИСКИ

Любовь на всю жизнь

Первым проводником в мир искусства был дядя Костя, брат моей матери. Он водил меня маленького по мастерским своих друзей художников. Особая среда, особый мир с фантастическими коконами пропыленных предметов, банки с кистями, бутылки с отбеливающимся маслом на окнах, едкие тревожащие запахи; среда агрессивная, от которой можно было и отшатнуться, требовала погружения, завораживала. Особенно потрясли меня краски, ввергая в состояние очарованности. Хотелось смотреть, окунать в них пальцы. Во дворе как-то влез руками в банки с остатками типографской краски, «обновив» свой новый костюмчик первоклашки.

Художники казались какими-то сказочными, сморщенными умудрёнными старичками, хранителями сокровищ. Позже я узнал, что и писали прежние художники и иконописцы драгоценными красками (добывая пигменты из глин или перетирая минералы): малахитом, лазуритом-голубцом, ядовитой киноварью, — от бледно-розовой до красно-чёрной — заставляя холсты или доски гореть.

Большие заказные работы не цепляли глаз, а вот когда они показывали этюды, привезённые из домов творчества, я поражался, как двумя-тремя мазками можно написать пейзаж, подобный Марке, работы которого я уже видел и успел полюбить. Я понимал, что этому нужно учиться. Брали в руку яблоко: «посмотри, яблоко не само по себе — оно с рукой живет, в руке становится живым», или касались цветка, как если бы отдельный единственный предмет был средоточием вселенной, оживающей от прикосновения.

Я помню, как и сам в этом возрасте с неизменным упорством рисовал яблоко и требовал больших ватманских листов, помещая маленький одинокий предмет (ничего общего для меня не имеющий с реальным фруктом, но вмещающим целый мир) в центр большого листа, и на вопрос отца, не надо ли поделить лист, отвечал, что нет, мне и так мало пространства. В этом действии прочитывается демиургическое детское желание разом запечатлеть целостность Постигаемого мира на листе, а затем уже и на холсте, потребность выстроить Вселенную заново, возвести ее к Истоку, к «белому листу».

Кратко о встречах с Василием Ситниковым

Шел 1966 год, я учился в училище Памяти 1905 года. Как-то осенним днем у Академии Художеств на Пречистенке, мне повстречался Саша Чапкин — мой приятель по художественной школе. Поговорив об учебе и выставках, Александр предложил пойти к художнику, который мне непременно должен понравиться, ибо он — страшный антисоветчик, живет на Лубянке, напротив ворот «этого» страшного заведения.

Коммунальная квартира, куда мы пришли, располагалась на 2-м этаже обветшалого двухэтажного особняка, к тому времени выселенного.

На стук вышел 50-летний мужик, атлетического сложения, ни капли жира, в красной майке, зияющей звездами дырок, кирзовых сапогах, в обтянутом трико а la Азазелло. Глаза — серые, пронзительные, глубоко запавшие, очень внимательные глаза художника. На полную катушку орал Голос Америки, сидели какие-то люди и рассматривали пачку рисунков на подложенной фанерке. Рисунки, сделанные, как оказалось, в сумасшедшем доме, были виртуозны. Василий посадил меня рядом, чтобы я мог хорошенько рассмотреть эти опусы. Принес огромную жестяную коробку, наполненную пряниками, и стал угощать чаем, больше напоминавшим чифирь. Одновременно он показывал работы своих учеников, одна из них была работой Саши Харитонова, от которой у меня буквально пошла дрожь.

Он говорил о том, что неправильно учат в художественных заведениях, не имеют никакого понятия о форме и пространстве, учиться надо у Сезанна, идти от Шара, видеть предмет, как если бы на лбу был шахтерский фонарь, и свет лепил объем от центра к периферии. Все это было иным, чем я привык слышать в училище и видеть на выставках.

Особенно поразила одна небольшая картина (70 см по большей стороне), где был изображен угол стены, слева окно, из которого падает свет, справа икона Спаса, перед которой висит горящая лампада, с мерцающим огоньком, изображенным иллюзорно, написанная точками, сиреневато-голубоватого колорита; ранние работы Харитонова могут дать представление о том, как это было сделано.

Ситников заметил, что приходить надо было со своими работами, и, в следующий раз, сбежав с занятий, без приглашения, я пришел со своим другом Геннадием Павловым и работами. Раскритиковав наши работы, долго говорил, что « надо избавляться от линии, крутить объем, ж…. должна быть круглой как яблочко», просил добыть ему толстую натурщицу, чтобы он мог изображать ямочки и объемы со спины. Но в училище натурщицы были худыми, да и жизнь студенческая закрутила, и наше знакомство возобновилось лишь в 1971году.

Я пришел к Ситникову в однокомнатную квартирку на улице Ибрагимова уже «дипломированным художником», по его мнению окончательно испорченным учебой. В то время я увлекался сочетанием краплака с жх, которое Ситников назвал «гнойным сочетанием Эль Греко», что меня очень порадовало. По его мнению надо было вернуться к первому курсу и писать простые натюрморты из двух-трех предметов, в пространстве, без излишеств и драпировок. Увидев мою работу «Керосиновая лампа» (из т.н. «Белого периода»), он заметил: «Вам должно быть нравится художник Есаян? Он расписывает веником потолки по заказу желающих». Работ Есаяна я тогда не знал, а когда увидел его живопись, пришел в восторг: он делал почти белые картины с красивой фактурой, какие-то библейские пространственные условные пейзажи.

В этой квартире не было места, где не было бы икон. Стояло кресло за спинкой которого к стене была прикреплена огромная икона поясного Спаса 16 века. После реставрации открылся домонгольский Спас, ныне в Музее Рублева.

Напротив окна у потолка висели каркасы 2-х собственноручно сделанных им байдарок из бамбука, память о послевоенных походах. Пестрели и переливались старинные ткани, ковры, шали.

В цвет он был просто влюблен, очень ценил Боннара и Делакруа, и не любил Энгра, «сухого и скучного». Очень высоко ставил Фонвизина, ходил к нему в мастерскую; как-то раз удивился, мол «старик приклеивает фольгу к своим работам, совсем сошел с ума». Загадочное суждение, оставшееся для меня без подтверждения.

Но сам он пользовался краской, а не цветом. Цвет на его картинах — просто раскраска. Цвету не могло быть места на холстах адепта собственной теории линии.

Василий посылал ко мне своих учеников посмотреть как я работаю цветом — Тамару Глытневу, Бориса Мышкова, Владимира Петрова-Гладкого, с которым мы стали друзьями на долгие годы. Володя Петров как-то сводил Ситникова на лекцию своего гуру и кумира Караваева, жесткого вегетарианца, Ситников отреагировал парадоксально: «Все правильно говорит, и про зубной порошок , и нашатырный спирт, только зачем же мяса не есть!»

Среди его учеников была замечательная художник-самоучка Ирина Ивлева, работы которой разошлись по коллекционерам и крайне редки, черно-белые фотографии двух ее работ приведены в книге Заны Плавинской «Уроки. Василий Ситников». Все фотографии работ учеников хранились в архиве фотографа и ученика Ситникова Олега Каплина.

Всем художникам, не только ученикам, Василий Яковлевич рекомендовал читать «Портрет» Гоголя, который должен быть «настольной книгой художника, а то пойдет по неправильному пути, споткнется и свернет в сторону».

Это тем более удивительно, что сам он был очень успешным дельцом, настроившим и приспособившим к процессу учеников. Они начинали работы, он заканчивал. После продажи, он выплачивал гонорары тем, кто делал растяжки. У меня сложилось впечатление, что учеников он воспитывал, чтобы делать заготовки в его манере. Был, например, талантливый многообещающий художник Борис Мышков, очень одаренный в цвете. Его работы напоминали мне Боннара, Матисса. Боря и хотел бы быть его учеником, но считая растяжки «сухотой», делал что-то свое и был абсолютно непредсказуем. В конце концов Ситников махнул на него рукой, не сумев направить его художественные импульсы в нужное ему русло.

«Мало написать работу, надо ее еще и продать» — такую установку он давал ученикам. В покупке работы он видел своего рода признание. В 1956 году его работы были приобретены Музеем современного искусства в Нью-Йорке (МоМА), с 1960-х он был участником выставок в США, Швейцарии, Италии, Франции и т.д.

Ситников хорошо знал мир московского художественного андеграунда: Рабина, Немухина , Шварцмана, «который пытается писать искаженный свет», Вейсберга, которого он называл своим неудавшимся учеником и других.

Из художников-шестидесятников Ситников наиболее высоко ставил Бориса Свешникова. Приезжая ко мне домой в гости (всегда на такси, метро не выносил), он долго обзванивал своих знакомых (у него не было телефона). Как-то раз он позвонил при мне Свешникову, приветствуя его словами «Ну как, все пишешь свои шедевры?» После разговора с ним, на мой вопрос ответил, что у Свешникова не бывает «нешедевров», очень его ценил.

Себя он считал учеником Фалька, рассказывал как учился у него до войны. Остались небольшие натюрморты Ситникова, написанные под влиянием Фалька. Любопытно, что на художественных курсах, куда он ходил к Фальку, в это же время учился Грицай.

Очень ценил Павла Корина, всем советовал смотреть его собрание икон и картины.

Много чего можно вспомнить и рассказать о Ситникове, этой выдающейся персоне московского художественного подполья 60-х-70-х, яркой харизматичной личности, вовлекающей в художественный процесс самых неожиданных людей вплоть до мирных домохозяек.

Василий был способен «заболтать» заходящих «по сигналу» милиционеров, которые пятились и растворялись за дверью, ошарашено крутя пальцем у виска. Опекуном Ситникова был не менее харизматичный уникальный человек, художник, коллекционер, любимец Рихтера, гениальный мастер имитаций, к тому времени уже отсидевший, Владимир Мороз.

Пожалуй, боялся Ситников только врачей, которые могли забрать в дурку, особенно перед очередной годовщиной Красной революции. Это возможно стало одной из причин его эмиграции. Хотя все было тоньше и сложнее. Сам Ситников в письме к брату из-за границы писал, что «тридцать или сорок причин привели его к эмиграции, главное — попробовать Самоизоляцию, взвесить самого себя, и попытаться определить цену себе…». Но это может быть рационализацией ситуации, в которой он оказался, обстоятельств, которых не ожидал.

Совсем не представляя себе жизни на западе, считал, что скопленные несколько тысяч долларов на счету, кем-то открытом для него в Европе, могут обеспечить ему независимое существование. В последний год перед эмиграцией он нередко повторял перед присутствовавшими пророческие слова Георгия Костаки «Вася, русские там на 25-м месте». Тем не менее, отъезд был вопросом решенным.

Прах его покоится на Ваганьковском кладбище. Картины возвращаются в Россию.

Александр Харитонов — АХ

В самом начале 1960-х в Новом Иерусалиме на этюдах я познакомился с Сергеем Былинским, моим ровесником, сыном замечательных художников Андрея и Риммы Былинских. Я часто бывал у них в доме. Помню детскую радость прикосновения к творчеству настоящих живых художников, у которых было чему поучиться, их рассказы об искусстве. В спонтанно складывающейся коллекции было множество артефактов, способных привлечь глаз: ветряки мастера Зазнобина, русского самородка, деревянная резьба известных промыслов, довоенные копии Библии Кореня, сделанные художником и топографом Лапиным, отцом Риммы, коллекция цветного стекла, диорамы сказочных средневековых городов с замками и принцессами, и многое другое. Были, конечно, и бронза, и керамика ныне известных скульпторов, и картины друзей Былинских.

Но больше всего меня поразили графика и живопись Александра Васильевича Харитонова, близкого друга семьи. Так, например, известная работа «Король цветов» происходит из их коллекции. Былинские восхищались талантом Харитонова и заказали ему портрет Риммы, который он написал в присущем ему в те годы возвышенно-фантазийном стиле, превратив Римму в фею. Интересно, что фотографию для портрета выбирал Василий Ситников, который написал на обороте фото «вот энту, Сашка, бери». Харитонов относился в то время к Римме как своей музе, он ещё не был знаком со своей будущей женой Татьяной Соколовой, но для меня очевидно, что он отзывался на какой-то близкий ему тип женской красоты, так как сходство определенно есть.

В последующие годы я видел работы Харитонова у коллекционеров, у Бориса Козлова, большая экспозиция была на выставке в павильоне Пчеловодство на ВДНХ. На Малой Грузинской, 28 выставлялось много его работ.

В 1990-х годах мы с женой близко подружились с Харитоновым и Татьяной Соколовой. У нас было несколько совместных выставок. Бывая у него в доме, можно было видеть процесс написания картины. Я наблюдал, как он начинал, как продолжал и как заканчивал работы, посещая его в разное время. Сейчас распространилось много грубых наглых подделок Харитонова, которые вызывают смех своей нелепостью и горькое чувство девальвации искусства прекрасного мастера. После инсульта он работал левой рукой и говорил крайне мало. Как-то раз за чаепитием Саша, указывая на всех поочередно, как бы заключая всех нас в общий круг, сказал: Я, ты, он, она. Вскоре после этого Татьяна сообщила, что Саша хочет повенчаться с ней в церкви и просит нас организовать обряд венчания. Они венчались в храме апостола Филиппа, в одном из храмов Москвы, что никогда не закрывались; мы с женой держали венцы, никого не было, кроме старенького отца Владимира, певчих и Того, перед Лицом которого они предстали.

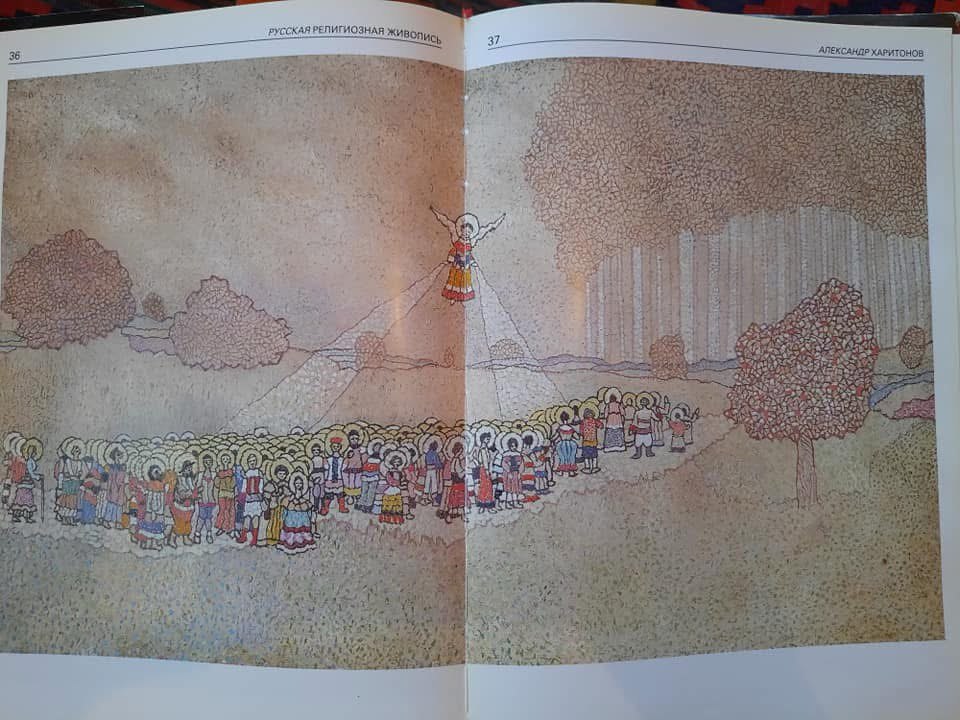

В альбоме «Русская религиозная живопись» («Unknown Russia», англ.) опубликована одна из поздних программных работ Александра Харитонова «Розовая дорога к белым березам». С этой работой связано одно воспоминание.

Как-то мы пришли навестить Сашу, на мольберте стояла еще незаконченная «Дорога». Загадочно улыбаясь, Татьяна Соколова сказала: «А ведь вы есть на этой картине, можете себя найти?»

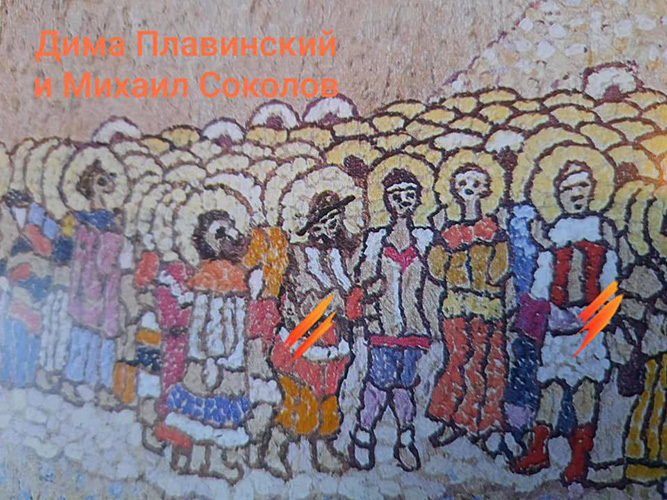

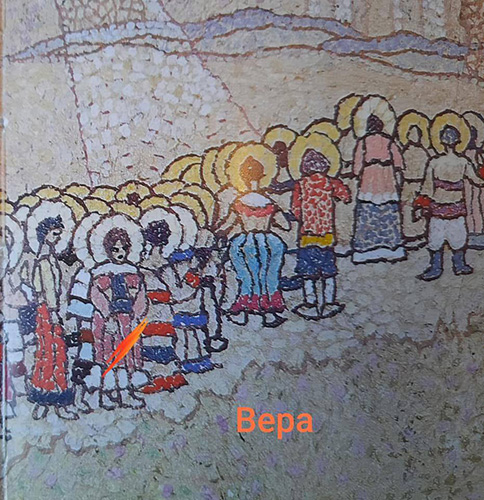

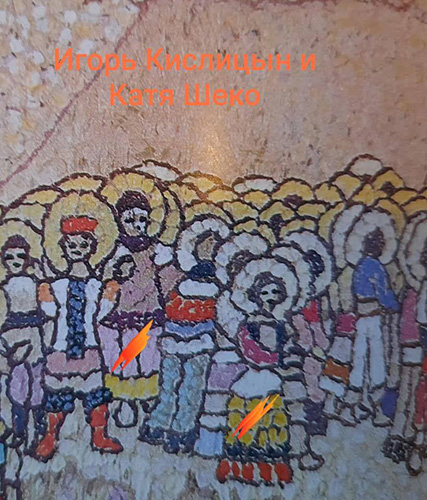

Вера мгновенно и безошибочно указала на сиреневую фигурку в правой части холста: «Такой я была в пять лет, похожа на мои детские фотографии». Затем нашли меня, художника Сашу Шеко и Соколову-Харитонову, Дмитрия Плавинского, Михаила Соколова (искусствоведа, написавшего великолепный текст о Харитонове), Александра Глезера и еще нескольких людей из близкого круга Харитонова.

Эта небольшая работа — образ Русской вселенной Харитонова: такой узнаваемый, но уже совсем условный и пронизанный нездешним светом пейзаж, соборность маленьких, в «брачных одеждах» фигурок, чья иератичность заставляет вспомнить крестьянские феерии Ефима Честнякова, ангел, который так органичен и Небу, и Земле, и предстоящим молящимся. Персонажи, обращенные к зрителю — друзья и близкие знакомые художника, они еще на пороге этого преображенного мира-света, еще в Пути. А сам Александр Харитонов в любом своем произведении — невидимый столпник, или юродивый, сидящий у подножия Креста.

Король цветов. 1962, холст, масло

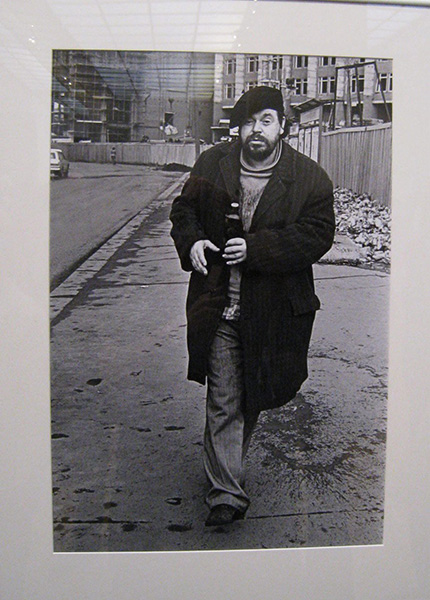

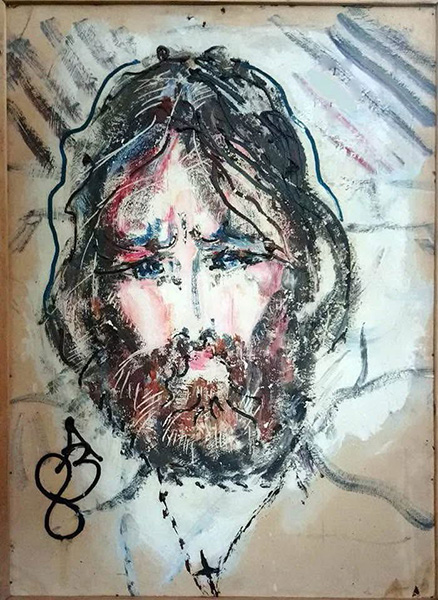

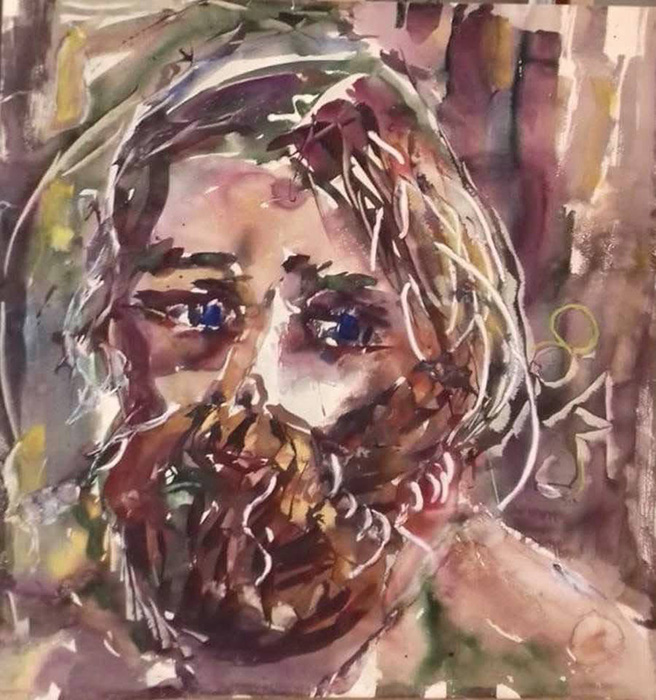

Толечка Зверев

С Анатолием Зверевым я познакомился в 1969 году в доме Василия Ситникова, а работы, по экспрессии и драматизму напоминавшие любимого Ван Гога, увидел позже — в домах моих знакомых (литератора Владислава Шумского, на квартирных выставках у Аиды Сычевой, Ники Щербаковой, в доме художника Романова-Михайлова). Поразили его акварели из коллекции Костаки, выставленные в павильоне Пчеловодство. Как-то, приехав на дачу моего друга коллекционера Миши Журавского, я увидел, что все стены второго этажа увешаны новыми работами Зверева, портретами домочадцев Михаила. На всех одеждах и фонах сияли кресты. Зверев тут же нарисовал мой портрет, мгновенный, виртуозный. Много было встреч и пересечений.

Осенью 1983 года Зверев жил у меня в Ясенево. Пообещав быть совершенным паинькой, он действительно не доставил никаких хлопот. Он только требовал, чтобы при нём кто-нибудь находился в качестве модели, поэтому, уходя, я вызванивал кого-нибудь к себе. Зверев постоянно хотел работать, материалы — акварель, холсты, немецкую бумагу – я с радостью предоставил. В результате появилось несколько блестящих работ, например, «Обед в Булонском лесу», в живописное тесто которой он раздавил яйцо со скорлупой. Очень хорош был портрет с крестом. Встречал он меня «змеиным супчиком», в котором было все, что можно раздобыть, не выходя из дома. Варево отличалось от стряпни повара Ноздрева тем, что было по-настоящему вкусным. Через какое-то время я отвёз его к старому другу — писателю Гене Снегирёву. Зверев не мог долго находиться на одном месте. Ему всё время нужны были люди, и бесконечные их вереницы проходили через его жизнь. Работы Зверева постоянно мелькали на выставках в Горкоме. Мне очень они нравились. На одной из выставок моя работа «Белая лошадь» висела рядом с «Лошадкой» Зверева.

Я любил и люблю его искусство, особенно блистательные работы начала 1960-х, но восхищаюсь щедростью души этого незаурядного человека и художника. Тонкий, необыкновенно деликатный, он не любил никакой устроенности и, как будто, всё сам разрушал. Не любил стабильности, был врагом всякого благополучия. Если появлялись деньги, они раздавались или прогуливались, белые костюмы пачкались краской, новые, подаренные вещи исчезали, и он опять появлялся в рванье. Не всем открывалась его глубина, он как бы юродствовал, оставаясь всегда свободным. Меткий в оценках, афористичный в слове, наследник хлебниковского духа. Я вспоминаю блестящий экспромт Толи: «Если лист упадёт с дерева, помяните меня, Зверева». Мой тетраптих «Реквием по Анатолию Звереву» – дань благодарной памяти Другу и большому Художнику.

После выcтавки Фалька

«Фона в живописи нет. Все — живопись» Роберт Фальк

На этой выставке уже многие побывали, и многие отрефлексировали впечатления, некоторые пожали плечами и отошли в сторону. Ну что ж, каждому своё. Помню, что от первой выставки на Беговой в 1966 я, 18 лет от роду, получил огромный импульс. Незабываемым осталось и посещение Ангелины Щекин-Кротовой. Я пришёл со своим другом Сергеем Алфёровым в солнечный день. Картины висели на стенах,и автопортрет в феске в том числе, картины лежали на полу во множестве, снятые с подрамников, и казалось, все вокруг сияло, переливалось, вибрировало. После этого я стал писать акварели по другому. Это было необыкновенно сильным впечатлением. Я любил Матисса, Ван Гога, Коровина, и вдруг открылась новая оптика взгляда; я трепетал перед Рембрандтом, но через Фалька воспринял его по другому. Легкая, мазистая живопись уступила место «знойной», «внутренней», не горящему пламени, а живописи «тлеющих углей», таинственному мерцающему алхимическому цвету, рембрандтовской глубине; этой живописью надо было надышаться, и это воспринималось почти физически. Возможно, мои взаимоотношения с красным цветом в живописи сформировались не без воздействия Фалька.

Эта выставка вернула к тому прежнему ошеломляющему впечатлению, и подтвердила мое отношение к художнику. Безусловно я люблю зрелого и позднего Фалька, его французский период, завораживает его густота, невероятная проработанность цвета и чувства. При созерцании его живописи ( а она должна быть неспешной) ум останавливается, время исчезает, происходит полное погружение, мгновенное схватывание и лишь позже анализ деталей. Фальк долго шёл, проживая свою жизнь и выстраданное искусство, к тому, что Звереву было дано, тому надо было это только удержать. «Такие гении рождаются раз в столетие» сказал Фальк о Звереве, и здесь есть работа, глядя на которую я почувствовал их сродство как «великих посвященных» в тайну живописи.

Многие из представленных работ хорошо знакомы, тем не менее выставка слишком обширна для одного посещения.

Само выставочное пространство непривычное, узковатое, освещение не лучшее, некоторые работы бликуют под любым углом, но это то, что нужно отбросить, перешагнув порог выставки. Герметичность зрелого Фалька требует значительного включения, отдачи, но и откровения возможны, для настроенных на эту волну. Хотя напрашивается вопрос, многим ли в наше время нужен Фальк? многие ли могут прожить без Пушкина ? да и вообще, «зачем художники в наши скудные времена?*

——————

*перифраз вопроса Гельдерлина «зачем Поэты в наши скудные времена»

Встреча

О встрече с Художником Нюренбергом Амшеем Марковичем (1887, Елисаветград (ныне Кировоград)- 1979, Москва )

…В 14 лет, уже окончательно решив стать художником, я чрезвычайно увлекся походами на этюды. С этюдником и картонками я направлялся в ближайший к Песчаной улице запущенный парк, граничащий с летным полем, или в Коломенское, а писать крыши домов ездил в центр, к кинотеатру » Повторного фильма». Однажды во дворе дома, где я жил с родителями, меня остановил пожилой человек с внимательными глазами и попросил показать этюды. Рассмотрев их, он сказал, что все в общем неплохо, но живопись маслом должна быть на подмалевке после легкого рисунка, тогда цвет будет ярче и сочнее. Так я познакомился с художником Нюренбергом, который долгое время жил в Париже, в начале 1910-х и в конце 1920-х, а теперь на втором этаже моего дома. Он пригласил меня заходить к нему домой и время от времени мы с ним беседовали, т.е. ,конечно, говорил он, рассказывая о своих встречах с художниками парижской школы.

Как мне показалось, его мастерской была та самая комната, куда я приходил — заставленная подрамниками, рулонами холстов с огромным мольбертом, на котором стояла начатая картина. Нюренберг входил вместе с Глускиным ( преподававшим в художественной школе на Пречистенке) в художественное обьединение НОЖ ( начало 1920-х). Помню, что его живопись тогда на меня особого впечатления не произвела, так как я всегда тяготел к цвету, а его работы показались чересчур сдержанными, серо-серебристыми, сезаннистских работ я там не видел. На стене висел холст, изображающий Маяковского, играющего на бильярде. Он рассказывал о своих встречах в Париже с Робертом Фальком, работой которого » Красная мебель» я восхищался. Говорил о Модильяни, живопись которого я уже знал, и о художнике, который по его мнению сильнее Модильяни — о Хаиме Сутине. Я о таком художнике тогда не слышал. Нюренберг достал вырезки из французских газет 30-х годов, черно-белые , и меня поразила и захватила экспрессия этих фигур с поднятыми вывернутыми плечами, деформация лиц, тревога и ощущение вселенской трагедии, это казалось продолжением моего любимого Ван Гога. А несколько позже я мучился как Парис, выбирая из трех альбомов издательства Hachette, которые из-под полы предлагал книжный барыга в Театральном проезде: Кандинский, Шагал или Сутин? Я до сих пор помню тот жар, который обдал меня, те 15 цветных репродукций картин, магнетических, очень неожиданных для меня, я еще не видел такой «неакадемичной» свободной, пронзающей как электрический разряд живописи. Что-то сродное Гойе, Маньяско, любимому Ван Гогу я почувствовал в этой живописи. Коллекцию музея им.Пушкина, какой она была представлена в экспозиции начала 1960-х я знал практически наизусть. Но работ подобных Сутину там не было. (К слову, я не нахожу в нынешней экспозиции некоторых любимых работ, возможно они где-то висят?, например «Дон Кихот» Монтичелли и др.)

Рассуждая о роли подкладок в живописи, Нюренберг советовал присмотреться к Боннару, которому я в то время предпочитал Марке и Матисса, и которого полюбил и оценил по достоинству благодаря профессиональному совету.

И таких советов было немало. В частности Нюренберг говорил мне, что не надо пытаться писать пейзаж целиком, все что открывается перед взором. Необходимо выбрать какой-то фрагмент и внимательно с ним работать, тогда можно глубже и точнее проникнуть в собственно живописное пространство. Панорамная живопись, считал он, пишется как правило, на заказ, художнику она мало интересна. Собственно так или почти так меня учил и мой дядя, художник Константин Степанович Ипатов. » Выйди на набережную и посмотри на противоположную сторону. Выбери угол какого-нибудь дома с фрагментом стены и одно дерево. Этого достаточно для углубленного живописного размышления. Не хватайся за все сразу, не пытайся изобразить все дома, трубы, фонари, паутину проводов и т.п. Иначе получится графика. В живописи важно другое — углубленная работа и проникновение».

Амшей Маркович остался в моей памяти (памяти 14-15 летнего подростка) тихим спокойным человеком, сосредоточенным на искусстве, посвятившим ему жизнь.

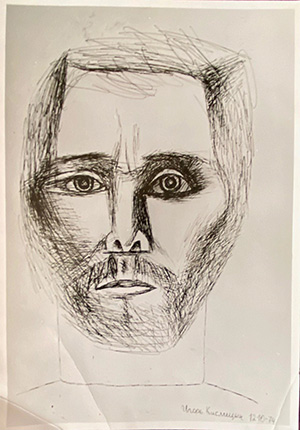

Илья Бокштейн

Илья Вениаминович Бокштейн, поэт (11 марта 1937 — 18 октября 1999)

Моему знакомству и последуюшему общению с Ильей Бокштейном я обязан одному очень странному, если не сказать загадочному происшествию.

Но все по порядку. В училище среди моих соучениц выделялась некая Валя Демина с реставрационного отделения. Весь ее изысканный облик говорил об увлечении Серебряным веком: она как-то особенно одевалась, прекрасно знала поэзию Серебряного века, ее живопись отсылала к мирискусникам, в ее коллекции были «Золотое Руно», «Весы», подшивки «Нивы», журналы с ранним Хлебниковым и Маяковским.

Кроме всего прочего, Валя принадлежала к поэтическому обьединению «Спектр», члены которого часто собирались в Купавне у ее друга поэта Владимира Рубцова. В.Р. приходил к нам в училище, где мы с ним познакомились и подружились. Как-то раз он начал читать по памяти стихи, много стихов поэта, встрече с которым было посвящено последнее литературное заседание. Удивительные стихи с легкой ноткой абсурдизма произвели в тот момент на меня какое-то «сказочное» впечатление. Фантасмагория этого мира была чем-то сродни метафизическим пространствам картин Владимира Пятницкого. В нем «краснозубые девчонки» пили «из черных чашек сны», «малютка жук» плыл на мандолине, а «незабудки пели» не забудь меня», и, наконец, лапидарное, совсем простое по форме, но с библейскими интонациями Кристофера Смарта: «и будет Бог, и буду я, и будут все кто был , но отчего же Быть не смог летящий крокодил? Он от того смерть получил — об этом думал я, — что где-то крылья раздобыл, угробив соловья…» (цитирую по памяти)

«Какая несоветская поэзия!» — «Да, это замечательный Илья Бокштейн». Так я заочно познакомился с Бокштейном, точнее с его поэзией. Личное знакомство произошло ненамного позже.

В училище после 4-х часов профессиональных занятий во время получасовой перемены мы часто, если не бегали по букинистическим магазинам, просто прогуливались по Сретенке и к Рождественскому монастырю, в то время почти руинированному. Идя вдоль стены, мой друг Андрей Абрамов вдруг заметил какой-то белеющийся в щербине кладки сверток. Это была пачка плотно скрученных листов, но не просто листов, а испещренных карандашом листов со стихами! Он начал читать. «Это — Бокштейн», — у меня не было сомнения. Но что делать дальше? Мы стали строить конспирологические версии: кто-то кому-то хотел передать послание, ниша в стене — особое тайное место и т.п. Но оставить здесь Стихи было немыслимо, поэтому было решено вернуть их автору, благо я знал, как его найти. Илья жил на Таганке и ходил, как на работу, в Библиотеку иностранной литературы, где я очень часто заказывал книги и альбомы по искусству. Искать надо было маленького странного человечка с кудрявой шевелюрой. Сделать это оказалось легко. Перед ним возвышались зиккураты книг, он читал и одновременно писал стихи.

Он не удивился. «Видишь ли, у меня очень мало места, хранить рукописи негде, и я отдал их Витковскому, чтобы он держал их в своей квартире, но, видимо, у него тоже не было места, и он их решил оставить в стене…»

Не знаю, так ли это было на самом деле, но в этом тоже было что-то поэтичное с налетом абсурдизма.

Илья Бокштейн был очень интересным человеком, он прекрасно разбирался в классической музыке, живописи. Именно он открыл для меня Энсора, рассказав о картине «Въезд Христа в Брюссель», посоветовав заказать альбом: «Тебе понравится.» О политике мы с ним не говорили, но в 1966 году он с уверенностью говорил о Соединенных штатах Европы, об открытых для всех границах. Видимо логика процесса глобализации была для него как на ладони. Я благодарен этому маленькому тщедушному и такому Необыкновенному человеку.

Гайдук Надежда Михайловна (1948, 5 сентября — 2016, 3 февраля)

Сегодня мне хотелось бы вспомнить Надежду Гайдук (Жванецкую), которая ушла от нас 9 лет назад.

Я познакомился с Надей в Горкоме графиков на Малой Грузинской при подготовке выставки году в 1975 у Ащеулова. Она пришла вступать в Горком.

Надя быстро влилась в круг московских неформалов. Она близко дружила с Виталием Сазоновым, который уже переехал в Москву из Одессы и выставлялся в Горкоме, Леонидом Повзнером, Анатолием Лепиным, с которым состояла в группе «21».

Небезинтересно, что пристрастия художника Лепина отразились в дальнейшем на Надином досуге и на многие годы определили формы ее отдыха в Москве, летней и зимней. Лепин как-то на ее вопрос, почему он так здорово выглядит, да и чувствует себя в постоянном тонусе, рассказал ей , что любит спонтанно, без особого выбора приехать на какой-нибудь вокзал, сесть в любую электричку и выйти на приглянувшейся станции. Идти в сторону зелени, леса и там долго бродить, медитируя среди деревьев, листвы и трав.

«А потом, вернувшись домой , я сажусь за работу и долго пишу траву».

Мне кажется, я был свидетелем, как родилось это тяготение и любовь к траве. На одной из самых ранних квартирных выставок в 1974 году у Рубины Арутюнян выставлялись три автора: Александр Калугин, Анатолий Лепин и ваш покорный слуга. Выставку посетил Георгий Костаки, внимательно рассматривая работы, он спросил у Лепина, что это за полоски на полотне. « Это вообще-то абстракция, но вроде и трава». «Вот-вот, надо написать серию таких работ с травой», одобрил Костаки, рассуждая о «Листьях травы». С тех пор Анатолий писал траву, не изменяя выбору, только совершенствуя свою находку.

Надя полюбила ходить в походы по туристским тропам Подмосковья, неутомимо зимой и летом по субботам, по многу километров пешком или на лыжах. Она очень любила летнюю Москву, для многих пыльную и скучную. Практически каждый год месяца на полтора отправлялась в Одессу к родителям, в Крым или Азов с маленькой Лизой.

Помню нашу творческую поездку в Душанбе, организованную Горкомом графиков, после которой на отчетной выставке были выставлены наши работы. Я жил в номере с Глуховым, Владимиром Петровым-Гладким и его братом Вячеславом. Мы серьезно работали каждый день, а отдыхали, исследуя улочки и чайханы Душанбе, знакомясь с его экзотическими персонажами, или, сидя в гостях у местного художника, в его райском саду со сверкающими плодами гранатовых деревьев и шпалерами налившегося спелого винограда . На местном рынке меня поразили буквально горы белоснежного риса, здесь же мы угощались пловом и душистыми дынями.

Надя избрала другой путь. Через несколько дней, отделившись от основной группы, она вместе с женой Василия Ситникова Лилией Крохиной уехала до конца творческой командировки путешествовать по Средней Азии. Им как-то удалось убедить комсомольского руководителя поездки отпустить их из-под надзора.

Они поехали в Хорезм, затем Бухару, Самарканд и др. Барышень очень интересовали базары, антикварные этнические украшения, ткани и т.п. Впоследствии Надежда сама делала интересные украшения. Эта тяга к «рукотворности» отозвалась во всём ее творчестве: живописи, многолетнему увлечению станковой вышивкой и коллажем-ассамбляжем, в позднем цикле структурных абстракций, работ с россыпями деревянных палочек.

В 1985 году Надя крестилась на дому , вместе с дочерью Лизой, попросив меня стать своим крестным.

С Надей меня, и позже мою жену, связывали очень теплые дружеские отношения. Мы вместе ездили отдыхать на Азовское море, ходили на выставки, праздновали дни рождения. Уже незадолго перед уходом, Надя вместе с моей женой и сестрой Людмилой обьехали всю Псковскую область. Причем, Надя настояла, что она сама будет за рулем ее новой еще «необьезженной» машины.

Странным кажется, что Нади нет. Она была настолько жизнелюбива, фонтанировала идеями, проектами, преподавала детям, устраивала персональные выставки, пропагандировала работы Валентина Ивановича Полякова, известного мастера, которого считала своим учителем, и работы которого частично хранились в ее мастерской.

Многому можно было научиться у Нади , ее отношение к людям было безупречным. Она была очень цельным человеком, не интриговала, не помнила зла, как подлинная христианка легко прощала обиды.

Осталось очень много работ разных периодов, они ждут своих коллекционеров и исследователей (хранятся в частном депозитарии ее семьи).

Светлая память тебе, дорогой друг, Надежда Гайдук!